当运动员如离弦之箭腾空而起,核心肌群在毫秒间爆发出惊人能量 —— 下落时的滞空感、转体时的身体折叠、落地时的精准控制,这一系列动作背后是人类运动能力的极限突破。从体操赛场到滑雪跳台,从篮球突破到跳水翻腾,核心力量与转体技巧的完美结合,正在重新定义运动美学的边界。

一、核心力量:运动能力的隐形发动机

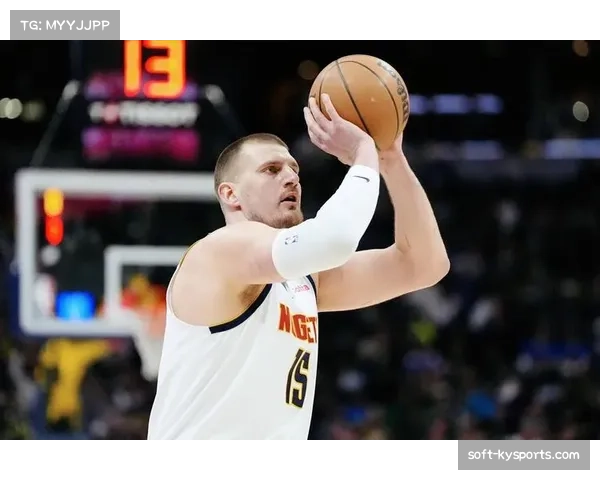

核心肌群不仅是六块腹肌的视觉呈现,更是支撑身体完成高难度动作的 “稳定器”。腹横肌与多裂肌构成的深层肌群,如同脊柱的天然束带,在转体时维持骨盆中立位;竖脊肌与臀大肌形成的动力链,将下肢蹬伸的力量高效传递至躯干。以篮球快速转身为例,球员需要通过平板支撑强化核心抗旋转能力,配合敏捷梯训练提升重心转换速度,才能在防守压迫下完成 “教科书级” 突破。

这种力量的本质是动态平衡的艺术。瑞士球深蹲训练中,运动员需调动核心肌群对抗不稳定平面,使力量输出更加集中;而跳水运动员在完成 “向内转体 1980 度” 时,核心肌群需在 0.8 秒内完成 5.5 圈旋转的同时保持身体紧绷,这种对肌肉控制的精准度堪称 “空中芭蕾”。

二、转体技术:从生理极限到美学表达

转体动作的进化史,是人类不断挑战物理规律的征程。2022 年北京冬奥会,谷爱凌以 “偏轴转体 1620 度” 惊艳世界 —— 这个 4.5 圈的旋转不仅需要强大的角动量,更依赖核心肌群对身体姿态的实时调整。而在体操领域,李小鹏的 “踺子后手翻转体 180 度直体前空翻转体 900 度”,将转体与空翻结合,形成了极具视觉冲击力的 “人体螺旋”。

这些动作的难点在于空间感知与肌肉记忆的完美协同。以高尔夫挥杆为例,上杆时需保持髋部稳定、躯干先行旋转,形成 “拧毛巾” 般的蓄力效果;下杆时则通过核心肌群的快速收缩,将上半身能量传递至球杆,实现 “鞭打效应”。这种技术细节的打磨,往往需要运动员在训练中重复数万次,才能在赛场上呈现 0.1 秒的极致表现。

三、训练科学:从实验室到运动场的突破

现代运动科学正通过生物力学分析与数据监测,推动核心训练的精准化。肌电测试显示,俄罗斯转体时腹外斜肌的激活程度比传统仰卧起坐高 37%,而侧平板支撑对核心稳定性的提升效果更显著。更前沿的训练方法包括:

- 振动训练:通过振动平台刺激本体感受器,增强核心肌群的反应速度;

- 功能性训练:模拟真实运动场景的多维度动作组合,如药球砸跳接转体;

- 神经肌肉控制训练:利用平衡垫和弹力带,提升核心肌群的协同发力能力。

这些训练的终极目标,是将核心力量转化为运动表现的倍增器。游泳运动员通过核心训练减少水阻,滑雪选手通过核心控制优化空中姿态,而篮球运动员则通过核心强化提升对抗中的动作稳定性。正如浙大一院运动医学专家指出:“核心力量不仅是竞技体育的胜负手,更是普通人预防腰痛、提升生活质量的关键”。

四、历史启示:从马艳红下到苏翊鸣跳

回顾运动史,每一次转体技术的突破都伴随着规则的改写。1981 年,马艳红以 “腹回绷杠转体 360 度” 震撼体操界,其动作难度在当时被定义为 E 组(最高难度);而 2021 年苏翊鸣完成 “内转 1980 度” 后,吉尼斯世界纪录不得不重新评估单板滑雪的难度标准。这些突破的背后,是运动员对身体潜能的极致挖掘,以及训练体系的迭代升级。

开云体育在这个过程中,核心力量始终是技术创新的基石。从莫慧兰的 “盲抓杠” 到全红婵的 “零水花”,从刘璇的单臂大回环到潘展乐的破纪录冲刺,核心肌群的每一次进化,都在刷新人类对运动能力的认知边界。

当我们为运动员的逆天操作惊叹时,看到的不仅是肌肉的力量,更是科学训练、技术创新与人类勇气的结晶。核心力量与转体技巧的结合,不仅是体育竞技的胜负手,更是人类挑战自我、追求卓越的永恒象征。在未来的赛场上,这种对极限的探索仍将继续,而每一次腾空与旋转,都在书写着运动美学的新篇章。